En

esta segunda entrega sobre La victoria a Junín. Canto a

Bolívar, en

su bicentenario, les ofrezco una noticia sobre la edición prínceps de 1825,

cuya edición facsimilar, en 1975, se la debemos a la Academia Ecuatoriana de la

Lengua. De igual manera, a partir de su correspondencia, comparto una reflexión acerca de las

vicisitudes literarias y vitales que padeció J. J. Olmedo durante el proceso de escritura del poema y, en

general, sobre el oficio de la poesía en medio de las tareas políticas de los poetas civiles.

La edición prínceps de La victoria de Junín.

Canto a Bolívar

«Consta el Canto a Bolívar en

su edición primera de 28 páginas, no numeradas las 4 primeras ni las 3 últimas.

Mide con los márgenes muy anchos 28,5 cm x 18.5. Lleva 22 notas, impresas al

pie de las páginas, y al fin del Canto la Advertencia [que es una

nota de cuarenta líneas en letra cursiva en la que Olmedo justifica el extenso

vaticinio del Inca]». Así

describió Aurelio Espinosa Pólit, S.I., la edición prínceps de La

victoria de Junín. Canto a Bolívar, de José Joaquín de Olmedo, que carece de portada, que está firmada

como J. J. Olmedo y que, debajo de la Advertencia, lleva el siguiente

colofón: «Guayaquil: Imprenta de la Ciudad, por M. I. Murillo, 1825».

La edición no señala el mes de su

impresión, pero deducimos que apareció en mayo por una carta a Bolívar, del 15

de mayo de 1825, en la que Olmedo le confiesa que unos amigos lo han convencido

para que imprima el poema a pesar de su reticencia: «Como esta composición es

toda de usted, yo no he querido tomarme la libertad de imprimirla. Pero me han

asaltado varios amigos […] y todos me repusieron que usted no tiene propiedad

alguna, porque todas sus cosas son comunes entre sus amigos y entre los buenos

ciudadanos […] Me han convencido y queda bajo prensa».

El 4 de mayo de 1975, la Academia

Ecuatoriana de la Lengua, AEL, conmemoró el primer centenario de vida

institucional y con ese motivo, en colaboración con la Biblioteca Ecuatoriana

Aurelio Espinosa Pólit, BEAEP, publicó una edición facsimilar de la edición prínceps

de La victoria de Junín. Canto a Bolívar, que también en aquel año cumplió el sesquicentenario de su aparición. La

publicación de la AEL de 1975 utilizó «el único ejemplar conocido en el Ecuador

de la Edición Princeps» del Canto que resposa en la BEAEP, según su director de entonces, Julián Bravo,

S.I., que escribió la introducción de la publicación que estoy comentando.

Asimismo, esta edición fascimilar tiene una presentación de Julio Tobar

Donoso, director de la AEL de aquellos años, titulada «Iniciativa patriótica»,

en la que señala: «Unánimemente resolvió la Academia la edición facsímil de esa

joya que tanto honra la feliz impaciencia con que los amigos de Olmedo

anhelaron que el épico canto se vistiese de las escasas galas que podría

ofrecerle la misma gloriosa ciudad en que había nacido la sublime inspiración»,

y dedica una página para la cita de la descripción de la edición prínceps que

hizo Aurelio Espinosa Pólit, S.I.

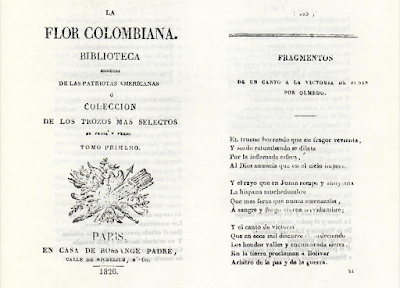

Además, esta publicación reproduce una selección de versos del Canto aparecida en 1826, seguramente, antes de las

ediciones de París y Londres, que reproduce el texto según la edición de 1825,

en La flor colombiana. Biblioteca escogida de las patriotas americanas o

Colección de los trozos más selectos de prosa y verso, tomo primero, publicado en París, en Casa de

Bossange padre, Calle de Richelieu, No. 60. La selección en La

flor colombiana lleva el

título «Fragmentos de un canto a la victoria de Junín por Olmedo».

Finalmente, resulta fascinante que la Advertencia que incluye Olmedo al final de la edición de

1825 tenga que ver exclusivamente con el que será uno de los elementos más

controvertidos del Canto, que es la extensa presencia del Inca en el poema, motivo que el propio

Bolívar cuestionó al conocer el plan del poeta. Olmedo, invocando el poder de

la imaginación y la libertad —asuntos de índole romántica que no le eran

extraños a nuestro poeta neoclásico—, concluye:

Se dirá en fin que el

Inca

de este canto sabe más de lo que pudo saber en su tiempo—Pero adviértase que

ese es un

Inca dotado de espíritu

profético, y que según las antiguas tradiciones predijo la invasión de los

españoles, la suerte del imperio y el establecimiento de una nueva religión que

mandó abrazar á su Pueblo. Sobre todo no debe estrañarse que tenga ideas de

religión, de lejislación, de historia de ciencias y de literatura del siglo

quien habita la región de la luz y de la verdad. [He corregido la total

ausencia de tildes del original, pero mantengo la ortografía de la época]

En el marco de las celebraciones del bicentenario de La

victoria de Junín. Canto a Bolívar, de José Joaquín Olmedo, es un acierto que contribuye a la preservación de nuestro patrimonio cultural bibliográfico que el Municipio de Guayaquil haya postulado el manuscrito original del Canto al programa Memoria del Mundo, de Unesco. Sería loable que también publicase una edición facsimilar de la edición guayaquileña de 1825 y, además

para el estudio de las nuevas generaciones, complementarla con la edición

londinense de 1826, e incluir una selección de estudios realizados en

diferentes épocas así como de textos académicos contemporáneos.

La Academia Ecuatoriana de la Lengua, que en este año está

celebrando el sesquicentenario de su vida institucional, ha contribuido a la conmemoración del bicentenario de La victoria de Junín. Canto a

Bolívar, de José Joaquín

Olmedo, con el acceso libre a la versión digital de la edición facsimilar de este poema fundacional de la tradición literaria ecuatoriana e

hispanoamericana publicada por la Academia en 1975.

Las cuitas del poeta ante su poema

Las cartas de Olmedo durante la

escritura del Canto nos proveen de un material exquisito para

testimoniar la angustia creativa que consume al poeta en situaciones que, desde

la teoría literaria, serían más propias de un romántico que de un neoclásico.

La primera carta en la que tenemos noticia de que está escribiendo el Canto,

o por lo menos que está comenzando a escribirlo, es la que dirige «A Simón

Gótico», el 31 de enero de 1825. En ella, Olmedo le confiesa a Bolívar que se

sintió conmocionado por la victoria de Junín y que aquella lo motivó a plantearse

la escritura de un canto celebratorio de la misma.

El poeta revela, como punto inicial del proceso de creación, su

entusiasmo para escribir acerca de un suceso histórico que lo conmueve; frente

a ese entusiasmo, sin embargo, la prosaica cotidianidad le impide la escritura.

Este es tal vez el problema que más agobia a los escritores: la confrontación

del espacio de aislamiento que requiere toda escritura frente a las urgencias

de lo cotidiano. En Olmedo, aquello será un queja permanente: no solo las

“ocupacioncillas”, sino también las tareas cívicas que asumió durante su vida

pública conspiraron contra su escritura; y él lo sentía y lo resentía.

…Mucho tiempo ha, mucho tiempo ha que

revuelvo en la mente este pensamiento. Vino Junín, y empecé mi canto. Digo mal;

empecé a formar planes y jardines; pero nada adelanté en un mes.

Ocupacioncillas que, sin ser de importancia, distraen, atencioncillas de

subsistencia, cuidadillos domésticos, ruidillos de ciudad, todo contribuyó a

tener la musa estacionaria. Vino Ayacucho, y desperté lanzando un trueno.

Pero yo mismo me aturdí con él, y he avanzado poco. Necesitaba de necesidad 15

días de campo, y no puede ser por ahora. (Epistolario, 244)

En Olmedo también existe de

manera constante el descontento con lo que produce su escritura. Es como si la

idea que tiene de lo que quiere conseguir con el poema no se compadeciera de

aquello que finalmente logra en el texto; como si el poeta, a pesar de todo el

trabajo y la entrega que pone en él, estuviera agobiado por la imposibilidad de

concretar en el poema la esperanza de realización de lo sublime, de la poesía

que lo consume. Esta insatisfacción con el resultado de lo producido parecería

ser una manifestación generalizada de los escritores y artistas y radica en el

hecho de que todo artista concibe el sentido del arte en una esfera de lo

utópico que, por ello, resulta una imposibilidad de realización en sí misma,

según lo dice en la carta citada:

Por otra parte, aseguro a usted que todo lo

que voy produciendo me parece malo y profundísimamente inferior al objeto.

Borro, rompo, enmiendo, y siempre malo. He llegado a persuadirme de que no

puede mi Musa medir sus fuerzas con ese gigante. Esta persuasión me desalienta

y resfría. Antes de llegar el caso estaba muy ufano, y creí hacer una

composición que me llevase con usted a la inmortalidad; pero venido el tiempo

me confieso no sólo batido sino abatido. ¡Qué fragosa es esta sierra de

Parnaso, y qué resbaladizo el monte de la Gloria! (Epistolario, 244)

Las dudas, los temores, el

abatimiento; los interrogantes, los desconciertos, la incertidumbre; en su

proceso de trabajo poético, Olmedo tiene consciencia plena de la magnitud de la

tarea en la que se encuentra y, al mismo tiempo, siente que le fallan las

fuerzas para lograr su cometido con éxito. No es solamente el pánico frente a

la página en blanco, es, más que nada, la lucidez para saber, además de lo que

es bueno o malo en poesía, aquello que es sublime. ¡Y cuando se conoce o,

incluso, se intuye qué es lo sublime, la escritura se convierte en una tarea

cargada de frustraciones por cuanto el poeta se da cuenta de cuán lejos está

del ideal que imagina! El 28 de febrero confía sus penurias a su amigo Joaquín

Araujo:

Me tiene

Ud. embarcado

en un mar tempestuoso.

Las Musas debían

cantar las

últimas victorias, y yo que

suelo

hacer versos

me he creído

comprometido

con la patria

a cantar en un tono que

no he de poder

desempeñar

debidamente. El objeto

es grande

y sublime y yo me encuentro

muy inferior

a él. Además,

he tenido la desgraciada

felicidad

de haber concebido

un plan grande

y magnífico, y éste es

otro motivo

que me tiene

lleno de cobardía

y timidez.

Las Musas requieren

una especie de confianza,

que da libertad

para emprender el

vuelo con alas

extendidas; pero

cuando un poeta

llega a ser avasallado

por la desconfianza, como

lo estoy yo, el vuelo

es rastrero,

interrumpido,

y las alas parecen

mojadas y encogidas.

Nada bueno

puede esperarse

de la situación:

así todo lo que

voy haciendo me parece

frío y vulgar.

(Epistolario,

247)

Durante la escritura del Canto,

por la carta del 15 de abril a Bolívar, nos enteramos de qué manera el proyecto

se le había ido de las manos a Olmedo. Suele pasar que las Musas — «…mozas

voluntariosas, desobedientes, rebeldes, despóticas (como buenas hembras),

libres hasta ser licenciosas, independientes hasta ser sediciosas», según el

propio Olmedo— conducen las intenciones del poeta por sus particulares y

secretos caminos. Al 31 de enero, el poeta confesaba: «apenas tengo compuestos

50 versos»; dos meses y medio después, esto es lo que le cuenta a Bolívar:

Mi canto se ha prolongado más de

lo que pensé. Creí hacer una cosa como de 300 versos, y seguramente pasará de

600. Ya estamos 520; y aunque ya me estoy precipitando al fin, no sé si en el

camino ocurra dar un salto, o un vuelo a alguna región desconocida. No era

posible, mi querido señor, dejar en silencio tantas cosas memorables,

especialmente cuando no han sido cantadas por otra musa. (Epistolario,

250)

La versión final del Canto tiene 906 versos y si

estuvo terminado para el 30 de abril, según la fecha de la carta con la que el

poeta envía el poema manuscrito por él mismo al Libertador, quiere decir que

¡Olmedo escribió más de la tercera parte del poema en menos de quince días y en

ese mismo tiempo corrigió el Canto en su totalidad! En esta carta,

Olmedo vuelve a expresar su descontento frente al resultado y, sin embargo, con

qué satisfacción y modestia, abriendo el paraguas antes de que lluevan las

críticas, le envía una copia del poema a su héroe:

Pensé que esta carta fuese tan larga como mi canto; pero no puede ser,

porque ya el correo apura, y todo el tiempo lo he gastado en copiar mis versos

por cumplir la promesa que hice a usted de remitírselos en este correo. En el

que viene haré todas las observaciones que me ocurran contra mí mismo. Porque

yo no estoy contento con mi composición. Pensaba dejarla dormir un mes para

limarla y podarle siquiera trescientos versos, porque su longitud es uno de sus

vicios capitales. ¡Cómo va usted a fastidiarse! (Epistolario, 251)

La respuesta a las observaciones que hiciera Bolívar en su carta de

julio de 1825 llegó recién el 19 de abril de 1926, cuando Olmedo ya estaba en

Londres preparando la edición londinense del Canto. Olmedo no responde a

Bolívar sino con la reafirmación de la idea que sostiene a su plan, excusándose

por los errores de impresión del poema y explicando que ha realizado algunas

correcciones: «Después se ha corregido más y se han hecho adiciones

considerables [al poema]; pero como no ha se variado el plan, en caso de ser

imperfecto, imperfecto se queda» (Epistolario, 263). Pero lo más interesante de la respuesta de Olmedo es la asunción

de su parte de la idea romántica de la libertad del poeta sobre la escritura de

poesía abiertamente en contra de las reglas de las poéticas clásicas esgrimidas

por Bolívar para criticar el plan del Canto:

Todos los capítulos de las cartas de usted merecerían una

seria contestación; pero no puede ser ahora. Sin embargo, ya que usted me da

tanto con Horacio y con su Boileau, que quieren y mandan que los principios de

los poemas sean modestos, le responderé que eso de reglas y de pautas es para

los que escriben didácticamente, o para la exposición del argumento en un poema

épico. ¿Pero quién es el osado que pretenda encadenar el genio y dirigir los

raptos de un poeta lírico? Toda la naturaleza es suya; ¿qué hablo yo de

naturaleza? Toda la esfera del bello ideal es suya. El bello desorden es el

alma de la oda como dice su mismo Boileau de usted. Si el poeta se remonta,

dejarlo; no se exige de él, sino que no caiga. Si se sostiene, llenó su papel,

y los críticos más severos se quedan atónitos con tanta boca abierta, y se les

cae la pluma de la mano. (Epistolario, 264)

La preocupación por la obra que habrá de publicar es permanente en

Olmedo. El poeta es consciente de lo trascendente y de lo menor en su

producción literaria. A su amigo Bello le escamotea textos cuando éste se los

pide —París, 12 de junio de 1827: «No puedo prometer versos para El

Repertorio. Ya me parece que he perdido esta gracia» (Epistolario, 273)— y, casi al final de su vida, cuando se

entera de que Juan María Gutiérrez está preparando una edición de sus poemas,

Olmedo, en la misma carta del 31 de diciembre de 1846 en la que le da

indicaciones acerca de una última corrección a unos versos del Canto,

advierte con preocupación:

Mucho me ha asustado Ud. diciéndome que a más de

Junín, Miñarica, Epístola de Pope, tiene otras cositas mías para

publicarlas. Cuidado amigo. ¿Qué serán esas cositas? No se desacredite Ud. ni

me desacredite. Ni mi edad ni mi nombre de Ud., ni el mérito de su empresa, ni

el tiempo es de cositas. (Epistolario, 297)

La carta revela, más allá de las

quejas constantes acerca de que hubiesen podido ser mejores poemas, aquellos

textos poéticos de los que el poeta Olmedo está satisfecho, al menos

medianamente: el Canto a Bolívar, la Oda al general Flores, vencedor de

Miñarica, y sus traducciones de las tres epístolas del Ensayo sobre el

hombre, de Alexander Pope.

|

| Portada de la edición facsimilar (AEL, 1975) |

Ante la oda de Miñarica, Olmedo tiene sentimientos encontrados: por un

lado, sabe que la Musa, como él dice, volvió a visitarlo con sus mejores versos

por causa de un suceso histórico —Al General Flores, el 1 de abril de 1835: «Después

de diez años de sueño me despertó la victoria de Miñarica, lo que me sorprendió

en términos que me creía poeta o versificador por la primera vez» (Epistolario, 281)—

y está, más que probable, consciente de que este poema es un texto que

se acerca en mucho a lo sublime poético que él imaginaba. Al mismo tiempo,

pasado los años y desarrollados los acontecimientos históricos en la peor

dirección que hubiera podido esperar, se da cuenta de que, políticamente, el

poema al general Flores resultó un fiasco. En carta del 18 de noviembre de

1840, dirigida al doctor José Fernández Salvador, al tiempo que le envía dos

ejemplares del poema le explica: «La oda a Miñarica… El argumento no es

favorable. No es bueno cantar guerras civiles: el elogio de los vencedores no

puede hacerse sin mengua de los vencidos; y vencidos y vencedores, todos son

nuestros hermanos. Con todo mi corazón quisiera borrar algunos versos de esa

composición». (Epistolario, 293)

Parecería que Olmedo conoce y asume

que el trabajo literario es un encuentro incesante con la dificultad

para la realización plena del proyecto estético que ha sido concebido en el

marco de un ideal de belleza; sabe que la tarea del poeta está confrontada de

manera permanente con la cotidianidad doméstica, y, en el caso de los poetas

civiles como él, con las ocupaciones derivadas de los deberes políticos; y

reconoce que, a medida en que se crece en lecturas y en la propia experiencia

poética, se vuelve mucho más complicada la escritura puesto que la

insatisfacción con lo escrito siempre será mayor. En carta al general Flores,

del 8 de abril de 1836, durante el proceso de escritura de la oda de Miñarica,

Olmedo desarrolla su concepción de la dificultad del oficio:

Cuando yo era niño componía con facilidad extrema, ya

porque la niñez es una estación mágica, ya porque no emprendía composiciones

serias y elevadas, ya en fin porque, conociendo menos el arte, me aterraba

menos el espectro de la perfección. Después avanzando más en edad y un poco más

en el arte, he tenido siempre la desgracia de no componer en la situación que

me convenía. Necesito de tantos accidentes que no es fácil reunirlo; y por esto

compongo rarísimas veces. Necesito estar perfectamente libre de toda clase de

ocupación; necesito de un lugar cómodo, agradable, con vista a los campos, a

los ríos, a los montes; necesito de amigos que me critiquen, de jueces que me

aplaudan, y aun de porfiados que disputen sobre cada palabra, frase o

pensamiento; porque he observado que la disputa me despierta más las ideas y me

calienta más que el vino. […] La idea sola de que puedo ser Diputado a la

Convención me tiene en inquietud, será más cuando lo sea, y la pobre oda a

Miñarica no aparecerá, como el gracioso yaraví de la cieguecita. (Epistolario, 283-284)

El poeta es muy cuidadoso acerca de

lo que estima poesía de buena ley; muy exigente con aquello que quiere que se

publique; muy avaro con lo que considera digno de mostrarse al público. Y, no

obstante, fallecido el poeta, aparecen los académicos que se empeñan en

publicar cualquier papelillo que encuentran garabateado en el escritorio del

poeta, ya indefenso, con la excusa de que así la posteridad conocerá mejor la

obra del poeta cuando el mismo académico es el primero en desdecir de la

calidad literaria del inédito encontrado. A Olmedo le sucedió lo dicho con

poemas de ocasión y versos familiares que, junto a su obra trascendente, fueron

reunidos como libro —algunos inéditos, otros publicados para la ocasión—

después de su muerte. Las cuitas y los pudores del poeta fueron, como en el

caso del héroe de su Canto, un arar en el mar.

|

| Publicación de 1826, en formato in-16, donde aparecieron fragmentos del Canto de la versión de 1825. |